【编者按】师者如光,微以致远。发展卓越而有灵魂的研究生教育、培养拔尖创新人才是学校孜孜不倦的追求。这其中,导师起到了关键作用。在狮子山麓,一支兼具科研报国志向与春风化雨情怀的导师队伍,正以教育家科学家精神诠释教书育人的深刻内涵,以实际行动践履“狮山大先生”的育人路径。即日起,南湖新闻网继续以【师者】为题,推出2024年度优秀研究生导师系列通讯报道,敬请关注。

推开门扉,文法学院李祖佩教授办公室绿意盎然、幽兰馥香。与自然科学老师的办公室不同,这里高高低低的文献和调研报告,在办公桌上堆成了一座座“小山”。

“做学问离不开知识积累”“真学问就是要聚焦中国三农和民生福祉,就是要回应经典理论命题”“导师育人首推‘有温度’”……

在一个春光明媚的上午,记者走近这位“优秀导师”,与他畅聊导师育人的点点滴滴。

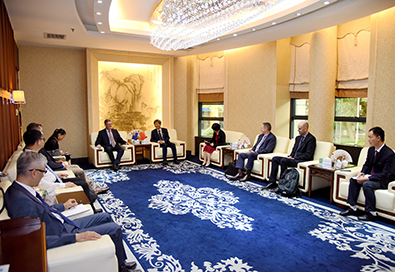

李祖佩教授(记者 川竹 摄)

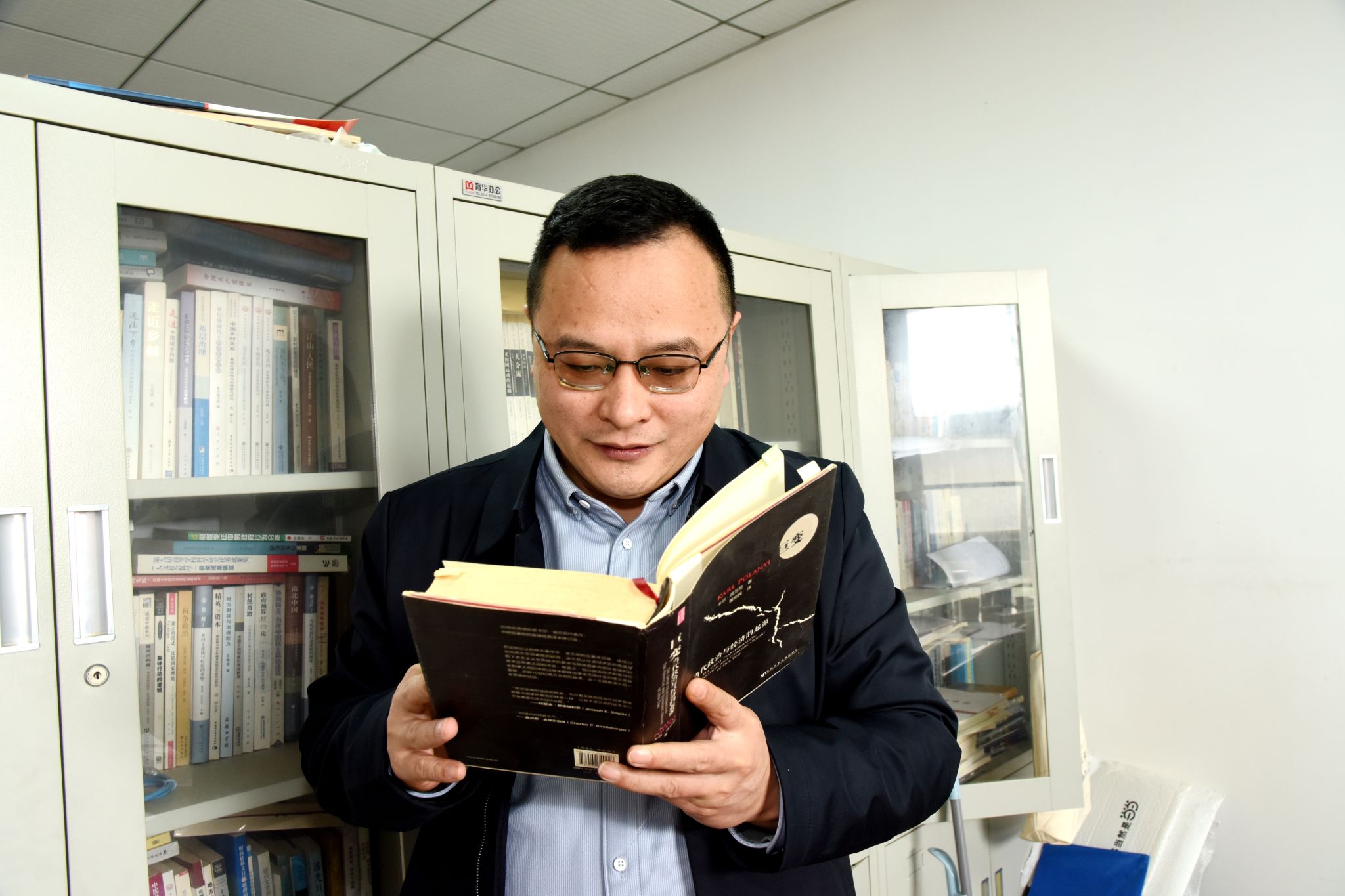

书山叠翠:在读万卷书中“体悟学理”

在李老师的众多留影中,有这样一张照片格外引人注目:清晨时分、和风惠畅,太阳伞下他正和学生悠然共读社会学经典。这是李老师和同学们共同读书的一个图景。从读书时代老先生教导社会学首先是读书积累、博观约取,到指导学生共同读书,无论时空如何变化,李老师始终坚持读书是做学问的基础。

“我主张,无论研一、博一,都不以写论文研究和做课题为主,而是以读书为要。”在李老师看来,研究“入门”阶段,要研读中外经典文献,打牢基础、厚积薄发,习得理论、构建志趣。

在李老师的带领下,同学们从马克思、韦伯的经典原著,读到费孝通、瞿同祖的经典著作,他们从学理性、逻辑性、认识论等角度深刻理解社会学所关心的时代问题。一直以来,李老师组织的师门读书会提倡“共读”,坚持“每天八小时读书制”“两周一交流”“每月一汇报”。

读书会(受访者 供图)

李老师和同学们对待读书的态度认真严谨。据2019级硕士研究生史天逸回忆,在李老师的指导下,自己共阅读了80余本书,撰写了10万字读书报告。史天逸还分享了一件温馨的趣事,他特别喜欢一套丛书,奈何囊中羞涩,李老师得知此事后,自掏腰包为他买下那十余本书。自此形成了惯例,李老师每年为每位同学提供500元的购书款。5年间,已累计支出5万余元。

读书,让同学们深深受益。“读书百遍,其义自见,古人诚不我欺!”2021级博士研究生马平瑞这样感慨道。从阅读经典到笔记整理、读书报告撰写,他完成了较为完整的学术训练,发现问题、解决问题的能力都大为提升。在坚持共读的影响下,越来越多的学生走上了学术之路,立志为认识中国农村、发展专业理论贡献力量。2023级硕士研究生甯远佳表示,经典阅读让他的阅读和写作能力得到了“质的飞跃”:从一开始的单纯总结,到后来精准提炼,从一开始的写作困难,到一口气可以写出4篇阅读报告,阅读经典点燃了他的学术热情,也夯实了他的学术基础。

交流讨论(受访者 供图)

“2018年前后,研究生逐渐有了规模,读书氛围也更加浓厚,我不努力也不行呀!”李老师笑道,“读书的风气好像可以传染似的,不知不觉就蔓延开了,为了更好地指导同学们多元化发展,我也需要不断读书、学习新知。”

阡陌纵横:在行万里路中“锻造志趣”

如果说读书是“播种”,那么调研就是“扎根”,两者共同构成学生培养的“一体两面”。

李老师认为,实践调研是社会学的基本功,是基础性工作。围绕基层社会治理等议题每个学生要开展至少两个月的驻点调研,白天走乡串户,晚上整理总结、交流讨论,在这期间学术的灵感不经意间就会迸发。

对于调研,李老师有自己的理解。“李老师调研有几个特点,一是把既有理论‘悬置起来’,不预设假设和判断,要到实践场域中去发现,去提炼;二是不仅要关注基本经验,更要善于捕捉不合乎常识的经验现象;三是调研不是简单地搜集资料,而是个人成长的机会,能增长见闻、开阔视野、磨炼品性。”2023级硕士研究生谢作武这样总结道。

调研路上(受访者 供图)

调研要聚焦“真问题”,这几年来,李老师团队侧重从县、乡政府治理和农村社区治理机制等方面研究农村基层治理,进而揭示国家资源下乡的制度优势转化为农村基层治理效能的内在困境与实现机制。李老师经常和同学们分享:“不能为了调研而调研,要真正聚焦中国农村的真问题,走进中国最基层,用亲身实践和思考去对话和发展理论。”

于是,一些“小切口”的调研逐渐浮出水面:农村女儿养老、派出所治理、乡村集体产业治理……他们深度“解剖麻雀”,形成了一批有深度、有广度、可实操的调研成果。

李老师团队实地调研(受访者 供图)

调研更需要勇气和韧劲。2020级硕士研究生王雨珩起初对乡村调查没有经验,与陌生人交流有些怯场。李老师鼓励道:“不要怕出错,要敢于在田野里大胆尝试”。他还组织师兄师姐向她分享调研经验,通过“师妹问、师姐听”的方式帮她逐步适应。在不断磨砺中,王雨珩逐渐掌握并琢磨出一些独立调研的方法,最终她撰写了11万字的调研报告。

调研总会发生意料之外的事。2024年11月,在陕西周至的一次调研中,同学们无惧低温寒风,依然穿梭于田间巷尾,只为探索县域产业发展的典型经验。然而在多日奔波中,有位同学不幸突发脑炎。情急时刻,李老师一边打电话,一边组织安排医护照料,直到学生化险为夷,李老师这才松了一口气。

这几年来,李老师带领同学们走遍了大半个中国,山东菏泽、河南信阳、湖北恩施、浙江宁波、江西赣州、陕西周至……累计调研3000余小时、完成500余万字调研报告。

在李老师看来,提出切实可行的建议才是做学问的最终目的。近年来,他提出的“适度增加乡村两级在专项财政资金使用中的裁量权”“充分挖掘农村社会自身优势,提升农民自组织程度”等政策建议多次被地方政府采纳,咨政建议被用于施政实践。

当然,调查最终的受益者还是学生,他们认识基层治理和乡村产业发展的同时,培养了认识时代和理解时代的能力。2022级博士研究生梁美姿说:“专题文献阅读日积月累,田野调查马不停蹄,通过调研中的持续观察和分析,我逐渐了解到乡村产业发展的底层逻辑,并找到自己的选题与方法。”2022级硕士研究生史峥贤也说:“我的学术志趣实际上是在调研中形成的,‘不怕错’‘体系化积累、大胆假设、实践求证’,李老师讲授的方法值得一直细品。”

薪火长明:在融乐发展中“涵育情怀”

在李老师看来,导师不只是知识传授者,更是引路人。他说道:“学生是自己成长的第一责任人,要以学业为中心。导师应当给予自主成长空间,提供外部支持与方向指引,不作过多干涉。”

史峥贤说:“李老师将学生的成长放在第一位,从不给我们安排与学业无关的事务,把时间交由我们自己‘快速成长’。”正是在这样的成长环境下,史峥贤不仅与师门同学共同获得省“挑战杯”特等奖,还获得了国家奖学金。读博期间,马平瑞经常外出调研,李老师为他解决了许多调研经费。也正是在这样的支持下,后续发表数篇高质量论文。

李祖佩教授在办公室修改学生论文(记者 川竹 摄)

李老师认为,教育是有爱和温度的。他不仅在学业上提供指导,生活上也对同学们十分关心。团队有一名学生研二突遇家庭变故,研三申博时至亲去世,正当学生无助的时候,李老师自掏1万元,为学生“雪中送炭”。这位同学申博复试前感到压力很大,得知此事,李老师组织读书会其他老师、在读博士和硕士,一起当起了她的“陪练”,从研究问题聚焦到个人成果展示,从逻辑表达到复试技巧,都提出针对性建议,让她以更加自信的心态从容面对。

如果温度是师生研学的“磁场”,那么学术理想就是将他们紧紧凝聚的“磁强”。李老师对待学生自主成长很宽容,但不纵容。在阅读经典的过程中,他要求学生每月提交一份读书报告,尽管不限字数、不问对错,但必须有自己的理解。他还要求学生自行组织读书论坛,通过交流分享阅读心得与收获,共同进步。在实地调查中,李老师每次都强调全身心投入,要回应真问题,做真研究。有时候,师生可以为了调研发现彻夜长谈,这大概就是“学术共同体”的真实写照。

李老师和同学散步狮山(受访者 供图)

李老师说,“团队既是追求学术真理的学术共同体,又是携手共进的发展共同体,还是分享成长喜悦的幸福共同体。”在这个共同体中,已产生了30名毕业研究生,在17名学术硕士研究生中,已有12人攻读博士学位,占比达70.5%。

在多年指导学生过程中,李老师见证了学生的成长,也收获了自己的进步。2022年,李老师入选省级人才支持计划,2024年入选国家级高层次人才计划。

同学们也念念不忘导师的恩情,诚如谢作武所言:“狮子山下遇见李老师,将会是多年以后回望学生时代最美好的回忆之一”,又如史峥贤所说:“虽然我不一定是您最出色的学生,但您是对我影响最大、让我受益最多的老师。”

(本文作者系校新闻中心记者 川竹 审核人 吴义生)